相片提供者︰南區綠化帶改劃關注組

置富山谷為戰後的植林區,但經歷逾半個世紀大自然的生態化過程,已成為一個完整的森林系統。據知,已有60多種遷徙鳥、35棵古樹、易危物種小棘蛙,也發現全球瀕危絕種的短腳角蟾,更以香港為唯一的棲息地。山谷內有一個面積達到34,000平方米的荒廢牛奶公司牧場,與現今香港演藝學院伯大尼校園的惠康劇院(即舊牛棚遺址)和中環下亞厘畢道的藝穗會(倉庫遺址)的歷史一脈相連。若成功保留,將成為香港近年少數且龐大的歷史建築組群,能為市民還原最親切及完整的本地乳牛業歷史。

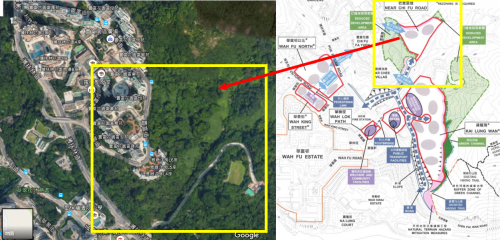

2003年,政府已有意發展薄扶林區,覆蓋摩星嶺道、薄扶林郊野公園及鄰近海旁。與郊野公園相連的128.6公頃的叢林和山坡,更被當時的政府劃為綠化地帶,防止市區式發展滲入郊野地區,故多年來都屬於「不動土」。但經歷梁振英政府管治後,綠化地帶變相成為房屋土地儲備,「市」和「郊」的距離只有幾步之遙。2014年,梁振英特首在施政報告提及重建華富邨,並放寬一帶的限制。置富山谷內的3公頃綠化地帶頓變為房屋項目,但政府沒有公開選址原因,而顧問專家也沒有解釋為何寧願保留單棟式的商場地皮,而不改為在多棟樓宇的底部採用多層功能式的建築,作為商場和交通交匯處之用,迫使兩座樓宇突兀地興建在生態豐富及充滿歷史價值的綠化地帶上,割斷本身完整的綠化地段。

昨日候任立法會議員姚松炎與朱凱廸會見發展局局長陳茂波和運輸及房屋局局長張炳良時,要求政府主動去信城規會,把置富山谷改為「生態及古蹟公園」。一旦事成,置富山谷將成為全港首個由民間從下而上建立的社區保育公園。姚補充,若捨棄商場土地,換取興建在山谷間的兩棟樓宇,絕對卓卓有餘。

姚憶述歷屆政府均尊重綠化地帶作為生態緩衝區的保育原意,但政策卻被今屆政府摧毀。「以前香港跟隨英國,把綠化帶視為分隔城鄉的緩衝區,政策一直行之有效。但到了現屆政府,突然說綠化帶可以被鏟掉,嚴重擾亂百多年的發展模式。政府說喜歡把綠化帶截斷就截斷,樓宇可以不經過嚴謹的環境評估興建在郊野公園旁。」他痛心︰「每次土地發展,都視生態如無物。在城市中也要生態緩衝區,不是每一次都要大自然向人類讓路。」

棕土本身是發展綠化地帶的土地取代方案,但政府不敢遷怒現今使用官地的棕土人士,甚至現在還提出綠化地帶第二期檢討,指「無植被、荒廢或已平整」的綠化地帶,就可以更改為建屋用途。

為何綠化地帶會出現沒有植皮和荒廢的現象?這些土地大部分屬於政府持有。據規劃署2016年3月的統計,全港綠化帶面積約有16,045公頃,也是環繞郊野公園的外圍地帶。但在2011至2015年間分區計劃大綱圖上,被政府徵用的 671公頃綠化帶中,有41%用於興建房屋用途。若綠化帶出現「被荒廢」和「被去植皮」,政府本來責無旁貸,她有責任去管理。但現實中政府避開了管理綠化地帶的責任,自身也參與土地棕土化的過程。

姚認為政府應牽頭成立綠化地帶工作小組,檢討綠化地帶政策為何脫離初衷,由生態保育的緩衝區,變成為房屋發展;同時,需要了解綠化地帶在土地發展過程中是否需要引入制度保障,避免政府甚少對綠化地帶進行巡查,先被人破壞,後以生境難以復原為由,順勢開發。